保活をやっていくうえで知っておきたいのが認可外保育施設です。

保活を考えている以上、認可保育施設に入りたいと考えているママパパも多いと思います。ただ、希望の認可保育施設に入所できなかった場合、認可外保育施設に入ることも検討する方もいると思います。

また、親御さんによってはインターナショナルスクールなどの認可外保育施設に積極的に通わせたいと考えている方もいると思います。

この記事では、認可外保育施設とはどういう施設で認可保育施設とどのように違うのかをみていきたいと思います。

認可外保育施設って何?

認可外保育施設とは、文字通り行政の認可を受けていない保育施設のことです。

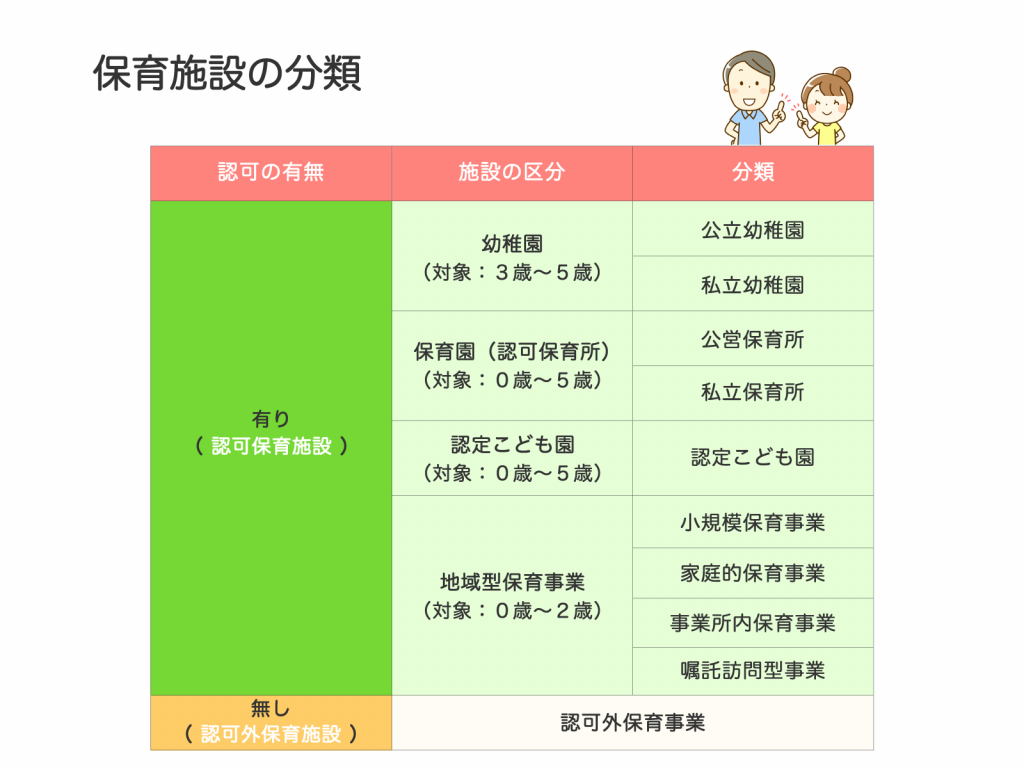

保育施設は大きく2つに分けられます。

国・自治体の設置基準を満たし都道府県の「認可を受けている保育施設」と「認可を受けていない保育施設」です。

それぞれ、認可保育施設と認可外保育施設と呼ばれます。

下の表を見てみてください。

幼稚園や保育園、認定こども園や地域型保育事業は認可保育施設です。

その4つ以外の保育施設はすべて認可外保育施設です。

認可を受けずに運営をしていると聞くと、違法なんじゃないか、大丈夫かな?危ないんじゃないのなどと心配に思ってしまう人もいるかもしれません。

ですが、認可外保育施設だからといって 認可外 = 違法 ということではありません。

認可外保育施設は、運営に際して都道府県知事に届け出をする必要があります。

そして、届け出を受けた都道府県側は、届け出を出した認可外保育施設が児童を保育するのにふさわしい内容や環境を確保しているかどうかを年1回以上指導監督するよう児童福祉法に基づく指針によって定められています。

詳しい指導監督の基準が、厚生労働省で認可外保育施設指導監督基準としてまとめられています。

では、認可外保育施設は認可保育所と比べどのような違いがあるのでしょうか?

認可外保育施設のイメージをしやすいように見ていきましょう。

↓ 認可保育施設の1号・2号・3号の違い、教育・保育給付認定はコチラ ↓

認可保育所と認可外保育施設の大きな違い

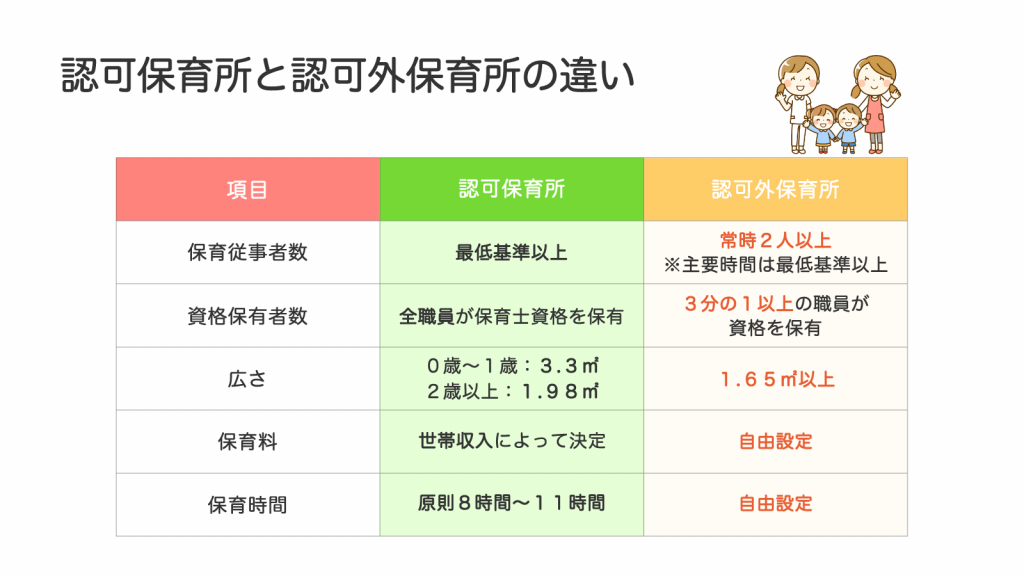

認可外保育施設には一定の設置基準があり、認可保育施設とは異なります。

利用に際し気になりそうな部分で、大きく違いがあるものはありそうでしょうか?チェックしてみてください。

こうやって違いを比べてみると、結構違いがあるんだね。

保育従事者数

認可外保育施設の主たる開所時間11時間の保育従事者数は、常時2人以上とされており、児童の人数に応じて概ね児童福祉施設最低基準以上の従事者数が必要とされています。

また、11時間を超える時間帯については、現に、保育されている児童が1人である場合を除き、常時2人以上配置することと定められています。11時間を超える時間帯で保育児童が1人の時は、保育従事者は1人の配置で良いようです。

認可保育所の保育従事者数は子どもの年齢や人数によって、保育従事者数の最低基準が決まっています。

乳児 → 乳児3人につき保育に従事する者1人

1、2歳児 → 幼児6人につき保育に従事する者1人

3歳児 → 幼児20人につき保育に従事する者1人

4歳以上児 → 幼児30人につき保育に従事する者1人

資格保有者数

認可外保育施設においては、3分の1以上の保育従事者が「保育士資格」または「看護師資格」を有する者と決められています。

また、保育従事者が1人の場合は、その保育従事者は「保育士」又は「看護師」の資格保有者である必要があります。

広さ

認可外保育施設の保育室の広さは、概ね乳幼児1人あたり1.65㎡以上と決められています。

認可保育園では、乳児室またはほふく室のの広さが0歳児〜1歳児1人あたり3.3㎡とされていますので、認可外保育施設によっては狭く感じてしまうかもしれません。

また、同様に2歳児以上の保育室の基準は、1人あたり1.98㎡とされています。認可外保育施設の乳幼児1人あたりの保育室の広さは認可保育園の広さと比べると、基準が低く、広くはない可能性が高いと言えるかもしれません。

保育料

認可外保育施設の保育料は自由設定のため、保育料はまちまちです。

認可外保育施設の多くは、各自治体から補助金や助成金を受けられないため、保育料のみで施設の運営費を捻出します。そのため、一般的に認可保育園よりも認可外保育施設の方が保育料が高額となってしまう傾向にあります。

使用したい認可外保育施設の保育料がいくらなのかを事前に確認するようにしておきましょう。

保育時間

認可外保育施設では、預かる子どもの保育時間に関して規定はありません。

そのため、認可外保育施設では利用者のニーズに合わせながら施設で自由に設定できます。

認可保育施設での保育時間が合わなかったり、緊急時で急遽預かってもらう必要があったりする場合には、利用しやすい方もいるかもしれません。

認可外保育施設の種類

認可外保育施設と認可保育所の違いを見てきました。では、認可外保育施設とは具体的にどういった保育施設を指すのでしょうか?

認可外保育施設は、大きく4つの種類に分けられます。

厚生労働省の令和元年のデータによると、認可外保育施設合計で全国に19,078の施設数があるとされています。

| ベビーホテル | 事業所内保育施設 | ベビーシッター | その他 | |

| 施設数 | 1,255カ所 | 8,120カ所 | 5,454カ所 | 4,159カ所 |

出典:厚生労働省「 令和元年度 認可外保育施設の現況取りまとめ(全体版) 」

ベビーホテル

ベビーホテルとは、一時的に子どもを預かってくれる認可外保育施設の1つです。

主に0歳〜6歳までの子どもを中心に年間約20,000人の児童がこのベビーホテルを利用しています。

ホテルという名前がつけられてはいますが、必ずしも宿泊施設を備えているわけではありません。

一般的な保育園では夜間の保育はやっていません。延長保育を使ったとしても、午後20時までには閉まってしまう保育園がほとんどです。

そんな中、夜20時以降にも開いているベビーホテルは、深夜に働くママパパにとっては大切な子どもを預けられる施設です。

ベビーホテルの定義

ただ、ベビーホテルの定義は下の3つのいずれかを常時運営している施設のため、必ずしも深夜に預かってくれるわけではありません。

①夜20時以降の保育

②宿泊を伴う保育

③一時預かりの子どもが利用児童の半数以上

③のように一時預かりの子どもが利用児童の半数以上である場合、ベビーホテルと見なされます。

そのため、深夜に預けたい場合などには、利用時間を確認して預ける必要があります。

事業所内保育施設

認可外保育施設の中には、事業者が働いている従業員のために、事業所内に設置している保育施設があり、事業所内保育施設と呼ばれています。

企業が働いている従業員のために設置している企業型保育所や病院に従事する医師や看護師のために病院内に設置されている院内保育施設もこの事業所内保育施設に含まれます。

0歳〜2歳を対象とした事業所内保育施設は、2015年に始まった「子ども・子育て新制度」ので地域型保育事業として、認可を受けやすくなりました。

検討されている事業所内保育施設の中にも、認可外保育施設ではなく認可保育施設の地域型保育事業として運営をされている保育施設もあるかもしれません。

ベビーシッター

自宅に来て子どもを見てお世話をしてくれるのがベビーシッターです。

主に保護者であるママパパが不在の時に利用するケースが多いサービスで、認可外保育施設として分類されています。

預け先が見つからない時には、とても助かるサービスですね。

子どものお世話のほかに、家事代行サービスや保育園や学童保育、習い事への送迎、食事や入浴補助、病児保育・病後児保育のサポートなど、保護者の要望に合わせたサポートが多くあるようです。

その他の認可外保育施設

その他の認可外保育施設と言っても幅が広いです。

ベビーホテルや事業所内保育施設、ベビーシッターに含まれない施設の全てがこのその他の認可外保育施設に分類されます。

認可外保育園(無認可保育園)や託児所、インターナショナルスクールもこの分類に含まれます。

認可外保育施設の保育料は?保育無償化の対象になるの?

認可外保育施設は保育無償化の対象?

認可外保育施設を使おうかと考えた時、保育料がそれぞれの施設で自由設定のため、どの程度費用がかかるのか心配になりますよね。

では、認可外保育施設の保育料は保育無償化の対象となるのでしょうか?

認可外保育施設も認可保育施設と同様に、幼児教育・保育無償化の対象になります。

ただし、無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を各市町村で受ける必要があります。また、利用料全額が無償化されるわけではなく、月額に上限が設けられています。

・3歳から5歳までの子どもたちは、月額3.7万円まで

・0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円まで

( 出典:内閣府「 幼児教育・保育無償化概要 」 )

良い認可外保育施設を選ぶために

我が子を預けようとする時、本当に預けて大丈夫なの?と心配になってしまう方も多いと思います。不安になってしまうのは、認可外保育施設に限らず、認可保育園も同じだと思います。

そこで、良い認可外保育施設を選ぶために事前にやった方が良いことを順を追ってご紹介します。

① 情報収集をしよう!

まずは、事前に十分な情報収集をしましょう。

ネットのクチコミも参考になるものもあると思います。ただ、ネットのクチコミだけでは不安という方は、各市町村で公表されている認可外保育施設の立入調査結果を参考にしてみてください。

子どもを預ける際、立ち入り調査結果はとても参考になりますね!

国は各市町村に対して、立ち入り調査結果の公表を求めています。

東京都や大阪市でも下のリンクのように立入調査結果を確認できるようになっています。

もし、分からないことや知りたい認可外保育施設の立入調査結果が載っていない場合などは、お住まいの市区町村の役所に問い合わせしてみても良いと思います。

② 必ず保育施設を見学しましょう!

保育施設を選ぶ時は、必ず見学をしてみることをお勧めします。

インターネット条のクチコミだけを見てもその実態は分からなかったり、ホームページが綺麗に見栄え良く作られていても実際とは異なっていたりというケースもあります。

認可外保育施設に限らず、認可保育施設でも近年事故が起こっている施設のクチコミを見ると評判が良さそうなクチコミで溢れていたりします。それが、たまたま事故が起こったのか、事故が起こるべく常態化していたのかは、当事者しか分かりません。

下の項目に気をつけながら、自分の目でしっかりと保育施設を見定めましょう。そして肌や感性で感じてみることが良い保育施設かどうかを判断するには、重要です。

・見た目や条件だけで決めない

・保育施設の中までしっかりと見る

・保育中の子どもの様子や表情もチェック

・施設設備や遊びの様子も確認

・保育方針や緊急時の対応、施設の体制も聞く

・不安や疑問に思うことは率直に質問する

出典:厚生労働省「よい保育施設の選び方 十か条」

いかがでしたでしょうか。

保育施設選びの参考になれば嬉しいです。

コメント