子どもが産まれると何かとお金がかかってしまうと思います。可愛い我が子のために仕方ないとは思いつつも、乳児期にはミルクやオムツに、幼児期は衣服におもちゃに、小学校以降は食事にお稽古に、中学以降は塾や遊興費にと、子どもを育てていくにあたり、必要経費として一定のお金がかかってしまいます。子どもの将来や老後を考えると、できる限り出費は抑えたいと思うご家庭は多いのではないでしょうか。そんな中で、子どもを扶養していることで毎月支給される児童手当(こども手当)の存在は有り難いと思う方は多いと思います。

このページでは、児童手当について見ていきたいと思います。

児童手当とは?

児童手当

児童手当とは、子ども(児童)を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のことです。

「児童手当」や「子ども手当」の名称で、実施されてきました。

1972年から実施され、対象年齢や支給月額が変わってきました。2010年〜2011年には「子ども手当」という名称に変わりましたが、2012年には、「児童手当」の名称に戻されました。中には、児童手当のことを指して、子ども手当と呼んでしまう方もいるかもしれませんが、現状は「児童手当」という名称となっています。

支給対象

中学校卒業までの児童を養育している方

※中学校卒業までは「15歳の誕生日後の最初の3月31日まで」と定義されています。

つまり、0歳〜15歳の方の子どもを養育している方が児童手当の支給対象となります。

( ※お子さんの状況や 所得制限によって、支給対象とならなかったり、支給額が異なる場合があります)

※父母が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。

原則として恒常的に所得の高い方が受給者となるようですが、その他に、次の要件も考慮されるようです。

⚫︎お子さんが父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか

⚫︎お子さんが父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか

⚫︎父母どちらが住民票の世帯主になっているか

※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受けとれるようです。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。)

⚫︎ 子どもが海外にいる場合の支給条件

原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給されます。

※ お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。

① 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと

② 教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと

③ 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること

※ その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があるようです。

お子さんが留学をされていて、児童手当の支給を希望される方は、ぜひ、お住まいの市区町村の行政に確認してみてください。

⚫︎ 支給対象者かどうか留意したいこと

下記のようなケースに該当する可能性のある方は、ご注意ください。

① 父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。

② 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住むお子さんを養育している人を指定すれば、指定された方に手当が支給されます。お子さんの住所のある市区町村に「父母指定者指定届」を提出して、認定を受ける必要があるようです。

※ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり、お子さんの生活費を主に負担している方に支給されます。

③ お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給されます。

④ お子さんが施設に入所している場合や里親などに預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給されます。

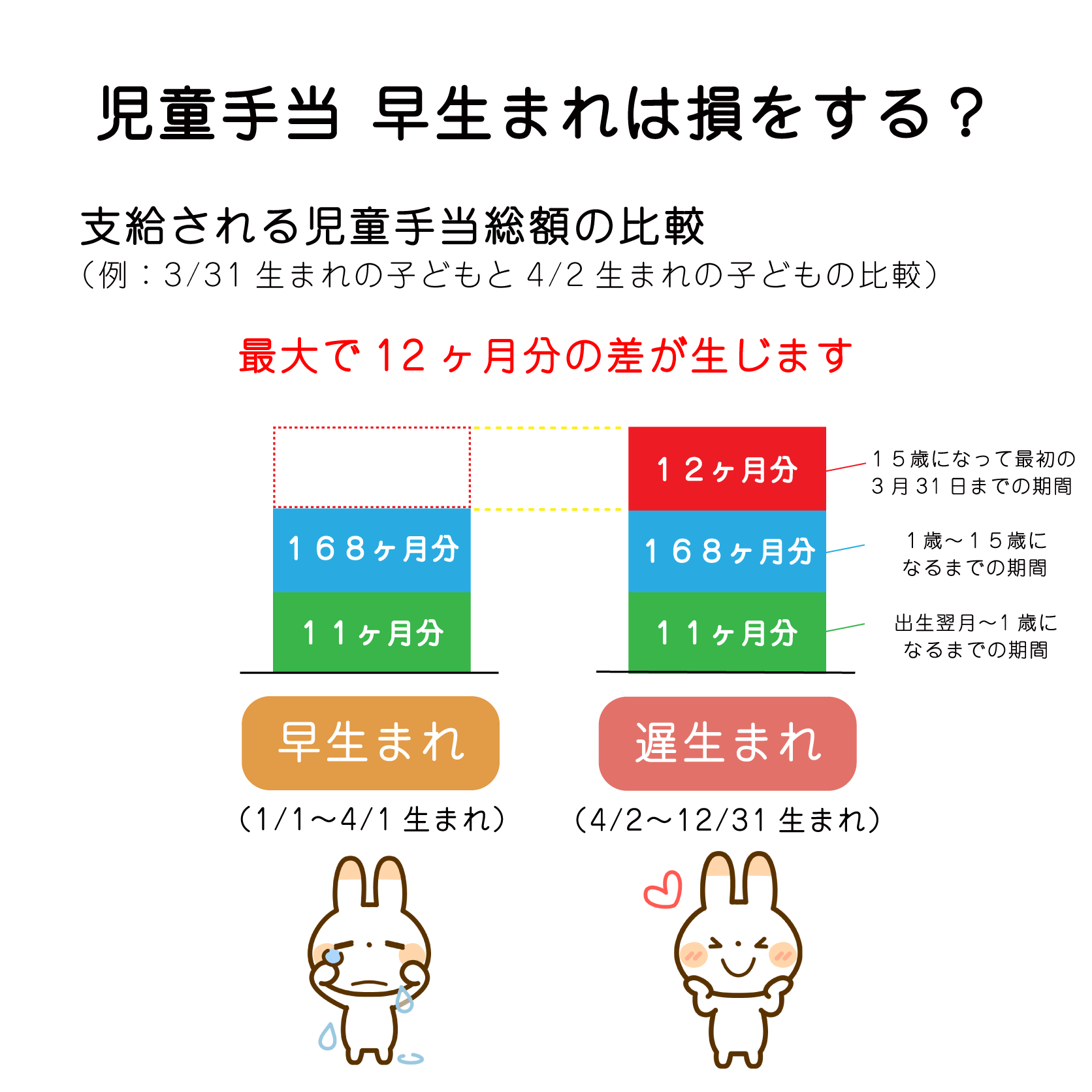

⚫︎ 早生まれは損って本当??

結論から言うと、早生まれの子どもを養育している方にとっては、損と受け取れるような制度になっています。

4月生まれの子どもと翌年3月生まれの子どもで比較すると、相対的に4月生まれの子どもの方が最大12ヶ月分多く児童手当を受けられることになります。これは、年度(4月スタートで翌3月までの1年間)で制度設計されているためでしょう。

〈 比較例 〉

極端な例にはなってしまいますが、下図は3/31生まれの子どもと前年の4/2に生まれた子どもの給付される児童手当の比較です。

↑ 画像をクリックすると、拡大画像を表示できます。

※15歳になった後、最初の3月31日を迎えるまでに何ヶ月あるかで総支給額が異なってきます。

かく言う我が子も早生まれのため、支給総額で比較してしまうと残念ながら相対的に早く生まれた子どもの親御さんより総支給額は少なくなってしまいます。個人的には、子どもが生まれてきてくれただけで有難いので、遅生まれであれば良かったということはありませんが、せめて公平性が担保された制度設計をしてもらいたいなと願います。

児童手当の支給額と支給時期・支給日

支給額

児童の年齢によって、支給額は異なります。

| 児童の年齢 | 児童手当の額 (一人あたりの月額) |

|---|---|

| 3歳未満 | 一律15,000円 |

| 3歳以上 小学校修了前 |

10,000円 (第3子以降は15,000円) |

| 中学生 | 一律10,000円 |

※ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額 5,000円(一律)が支給されます。

※ 第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降と定義されています。

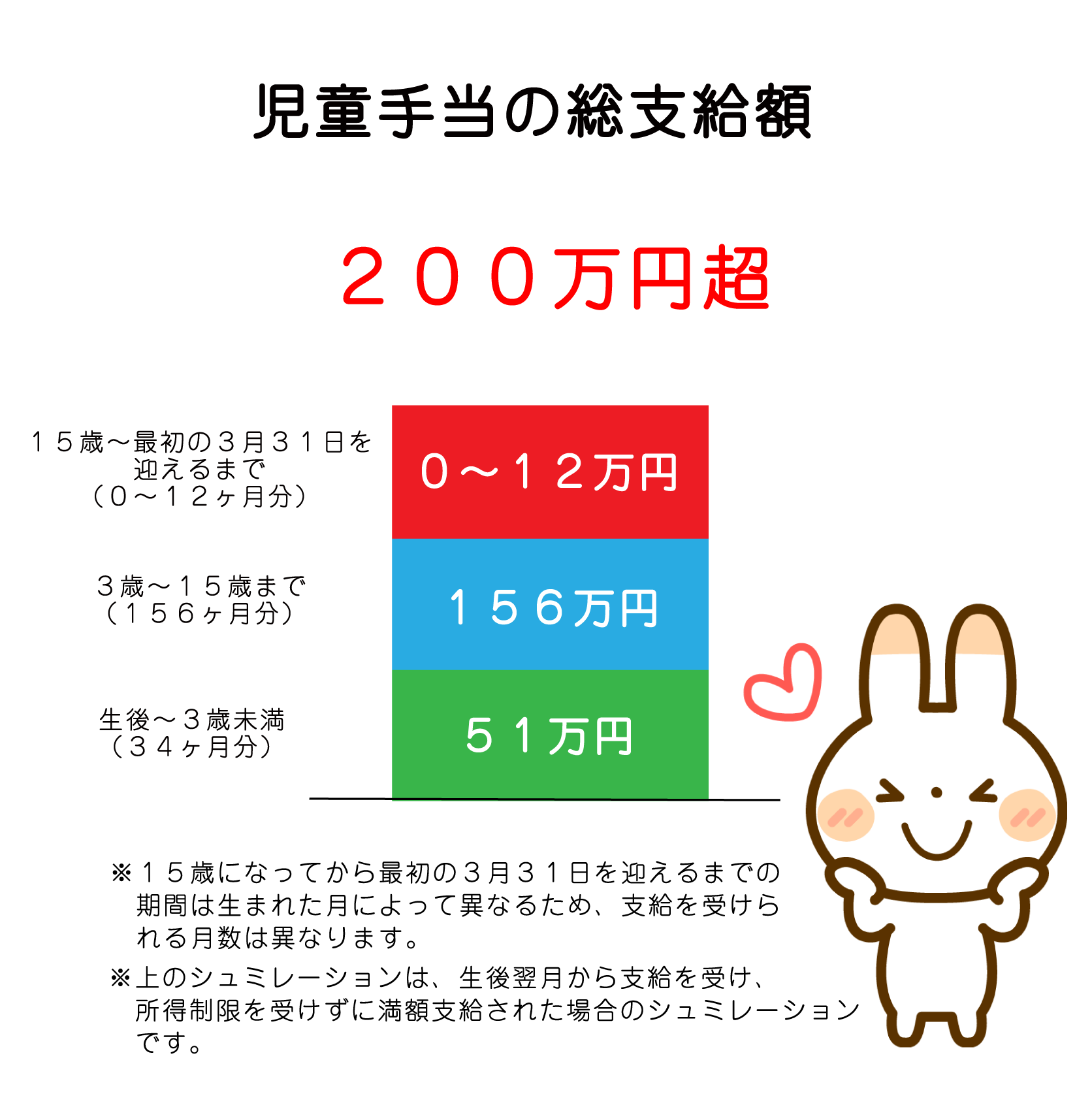

総支給額

では、上の支給額を満額もらえた場合、児童手当の総支給額はいくらになるのでしょうか。

↑ 画像をクリックすると、拡大画像を表示できます。

上のシュミレーションでみると、児童手当の総支給額は200万円を超えます。

15歳になってから最初の3月31日を迎えるまでの月数は、生まれた月によって異なるので、人によってどうしても差が出てはきてしまいますが、総額で200万円を超えて支給されるのは嬉しいですね。ただし、上のシュミレーションは、生後翌月から支給を受け、所得制限なく満額で支給を受けることができた場合のシュミレーションですのでお気をつけください。

支給時期・支給日

⚫︎ 支給時期

児童手当は、月額いくらと決まっていますが、給与のように毎月支給されるわけではありません。

支給時期が、原則毎年3回と決まっています。

支給される月と、どの月の支給分が合算で支給されるかは、下記の通りです。

| 支給時期 | 支給対象月 |

|---|---|

| 6月 | 2月・3月・4月・5月分 |

| 10月 | 6月・7月・8月・9月分 |

| 2月 | 10月・11月・12月・1月分 |

● 支給日

支給時期は、全国どの都道府県でも同時期ですが、支給日は各自治体によって異なるようです。

支給日を知りたい方は、お住まいの自治体の行政のホームページを見たり、行政に直接電話で問い合わせをしたりして確認するのが確実だと思います。

例えば、主要都市を例に見てみましょう。

※ 情報は令和3年時点のものです

例)東京都

大田区 ・・・各支給月の8日に支給

練馬区 ・・・各支給月の12日に支給

例)札幌市 ・・・各支給月の日にちが一定ではありません。

例)大阪市 ・・・各支給月の5日に支給(6月は6月5日が土曜日のため、6月7日に支給)

例)名古屋市 ・・・各支給月の15日に支給

例)福岡市 ・・・各支給月の8日に支給

児童手当の申請方法

児童手当の申請方法は、大きく下記の3つのケースで異なります。

① 初めて児童手当の申請をする場合

(例:子どもが生まれた)

② 現住所の市区町村が変更になった場合

(例:転居して住まいが変わった)

③ 継続して給付を受ける場合

(例:去年児童手当の給付を受け、今年も受けたい)

①と②のケースでは、認定請求という申請をする必要があります。

また、③のケースでは、現況届けの提出が必要になります。

提出先は、どちらのケースも現住所の市区町村です。

認定請求の流れ

子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときには、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することがが必要です。例外として、公務員の場合は勤務先に「認定請求」の申請を行います。

⚫︎ 認定請求の申請先

認定請求の申請先(認定請求書を提出する先)は、お住まいの市区町村の行政です。

住んでいる管轄の行政で申請してください。

⚫︎ 支給開始のタイミング

認定請求を申請し、市区町村の認定を受けることができれば、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。

※ 15日特例 ※

月末の出生や転入でも安心!「15日特例」に該当すれば、翌月分の支給から受けることができます。

児童手当は、上の通り、原則は申請した翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が仮に翌月になってしまっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給が受けられるという「15日特例」という制度があります。

この「15日特例」という制度で気をつけたいのは、現住所の市区町村に申請が必要だということです。

例えば、里帰り出産などで、ママがお産のために一時的に現住所を離れている場合であっても、お子さんの出生日の翌日から15日以内に現住所の市区町村への申請が必要となります。また引っ越しなどで、他の市区町村に転入した方も同様に、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先(新しいお住まい)の市区町村へ申請が必要となります。

⚫︎ 申請期限

申請期限は、上の「15日特例」にあるように、出生や転入の翌日から15日以内です。

万が一、児童手当の申請を忘れてしまっていた場合、原則、過去に遡って支給を受けることはできなくなります。市区町村によっては、児童手当の申請を忘れた場合、遅れた月分の支給を受けられなくなる場合があります、と含みを持った言い方をしている市区町村もありますが、児童手当の支給を受けられるのは、あくまで、申請後の翌月分からの手当とされていますので、児童手当の申請は絶対に忘れないようにしましょう。

⚫︎ 必要書類

▼ 支給を受け取る方が公務員以外の場合

一般的に下記の書類が必要となります。

① 認定請求書

② 請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの

③ 請求者の健康保険被保険者証

④ 請求者の本人確認書類

※ 請求しようとしている年の1月1日に同じ日に同管轄の市区町村にお住まいでない場合、前年度の所得を確認するために、マイナンバー確認書類や、請求者本人・配偶者の方の課税(所得)証明書の提出が必要になる場合があります。

※ 健康保険の種類により、年金加入証明書の提出が必要になる場合があります。

※ その他、請求者以外の方が認定請求の手続きを行う場合は、委任状が必要となる場合があります。

下記のようなケースでは、追加で書類が必要となる場ありがあります

● お子さんの住所地が受給資格者の住所地と異なる場合(例:単身赴任など)

● 受給資格者が実子以外のお子さんを養育している場合

● 父母指定者」として児童手当を受給する場

▼ 支給を受け取る方が公務員の場合

公務員の方が、児童手当の支給を受け取る場合は、手続きが少し異なります。

公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行う必要があります。申請が遅れてしまうと、原則的に、遅れた月分の児童手当が受けられなくなってしまいます。

● 新たに公務員になった場合

● 退職等により、公務員でなくなった場合

● 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

現況届けの提出

認定申請が通った場合、児童手当を継続して受け取るためには、「現況届け」を提出する必要があります。

詳細は下記の通りです。ご参考にされてください。

● 現況届けとは

児童手当における現況届けとは、受給者が児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当の支給可否が決められる仕組みです。

● 提出期限

現況届けの提出期限は、6月末までとされており、提出されない場合や提出が遅れた場合は、6月分以降の手当が受け取れなくなってしまいます。そのため、現況届けは必ず提出期限までに提出するようにしましょう。提出に際し、6月までにはお住まいの市区町村から、現況届けに関する書類が郵送で送られてくることでしょう。万が一、手元に書類が届かない場合は、管轄の行政に連絡し確認してください。

● 必要な添付書類

現況届けを提出する時に、下記のような添付書類が必要となります。

お住まいを管轄する行政からの通知に従い、現況届けとともに提出をしてください。

⚪︎ 健康保険被保険者証の写しなど

※ その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のない場合

→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)

※ 上記以外にも、必要に応じて提出する書類がある場合があります。

市区町村に届け出が必要となる場合

下記のような場合には、市区町村への届け出が必要となります。

必要書類等詳細は、お住まいの市区町村へご確認ください。

① 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

② 第2子以降の出生により、養育するお子さんが増えたとき

③ 引っ越しなどで転出・転入を行なったとき

④ 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき

⑤ 婚姻などにより生計中心者が変わったとき

⑥ 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき

⑦ 受給者が公務員になったとき

⑧ 受給者(保護者)が亡くなったとき

⑨ 振込指定口座を変更したいとき

⑩ 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

児童手当の所得制限

基本的に、中学校卒業までの児童を養育している方は児童手当の支給を受けることができます。

ただし、児童手当の支給には所得制限が設けられており、児童を養育している方の所得が下記の所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額 5,000円(一律)が支給されます。

所得制限限度額表

| 扶養親族等の数 (カッコ内は例) |

所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |

|---|---|---|

| 0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |

622 | 833.3 |

| 1人 (児童1人の場合 等) |

660 | 875.6 |

| 2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |

698 | 917.8 |

| 3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |

736万円 | 960万円 |

| 4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |

774万円 | 1002万円 |

| 5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |

812万円 | 1040万円 |

<注意>

※「収入額の目安」は給与収入のみで計算されていて、あくまで目安です。実際は、所得額で所得制限に該当するかどうかを確認されます。

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となっています。

● 所得額

所得額とは、前年の総所得金額等のことを指し、下記の額が基本となります。

給与所得者の場合・・・「給与所得控除後の金額」※源泉徴収票に記載があります

事業所得者・・・「収入金額から必要経費を差し引いた額」

⚫︎ 所得額から控除できるもの(令和2年分以降)

下記が所得額から控除できます。

「一律控除(社会保険料及び生命保険料控除相当額 8万円」

「障がい者・勤労学生・寡婦の各控除 27万円」

「ひとり親控除 35万円」

「特別障がい者控除 40万円」

「雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額」

平成30年6月以降の児童手当に係る所得の判定について、現行の所得金額から、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除することができるようになりました。(特に申出等は必要ないようです。)

児童手当の所得・控除額の計算方法変更(令和3年6月から)

平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部が改正されました。そのため、令和3年6月分以降の手当から児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、下記のとおり変更となります。詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。※ ②、③については、別途、確定申告や年末調整時に申告が必要な場合があります。詳細は国税庁へお問い合わせください

① 給与所得及び雑所得からの控除

平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除や公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされました。これを踏まえ、当該改正に伴い、児童手当の受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得又は雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いることとされました。

② 低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除

所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得制限の判定に係る所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとされました。

③ ひとり親控除の創設(寡婦(夫)控除のみなし適用既定の削除)

地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、令和3年度以後の個人住民税について、未婚のひとり親が対象に含まれる「ひとり親控除」が創設されることに伴い、令和3年6月分の手当からは、これまで未婚のひとり親の方にご提出いただいていた「寡婦(夫)控除のみなし適用に係る申立書」の提出が不要になります。

児童手当の使い道いろいろ

こんな使い方も児童手当

● 保育料や学校給食費などへの充当

支給される児童手当を保育料や、申し出があった方についての学校給食費などに充当し、児童手当からそれらの費用を徴収してもらうようにすることが可能です。ただし、各市町村で対応が異なる場合があるため、確認が必要です。

● 寄付

児童手当の全部、または、一部の支給を受けずに、それをお住まいの市区町村に寄付することが可能です。地域児童の健やかな成長を支援するために役立てて欲しいという場合には、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

児童手当のおすすめの使い道

では、児童手当のおすすめの使い方はどういった使い方でしょうか。

周りの親御さんは、児童手当をどのように使っているのでしょうか。

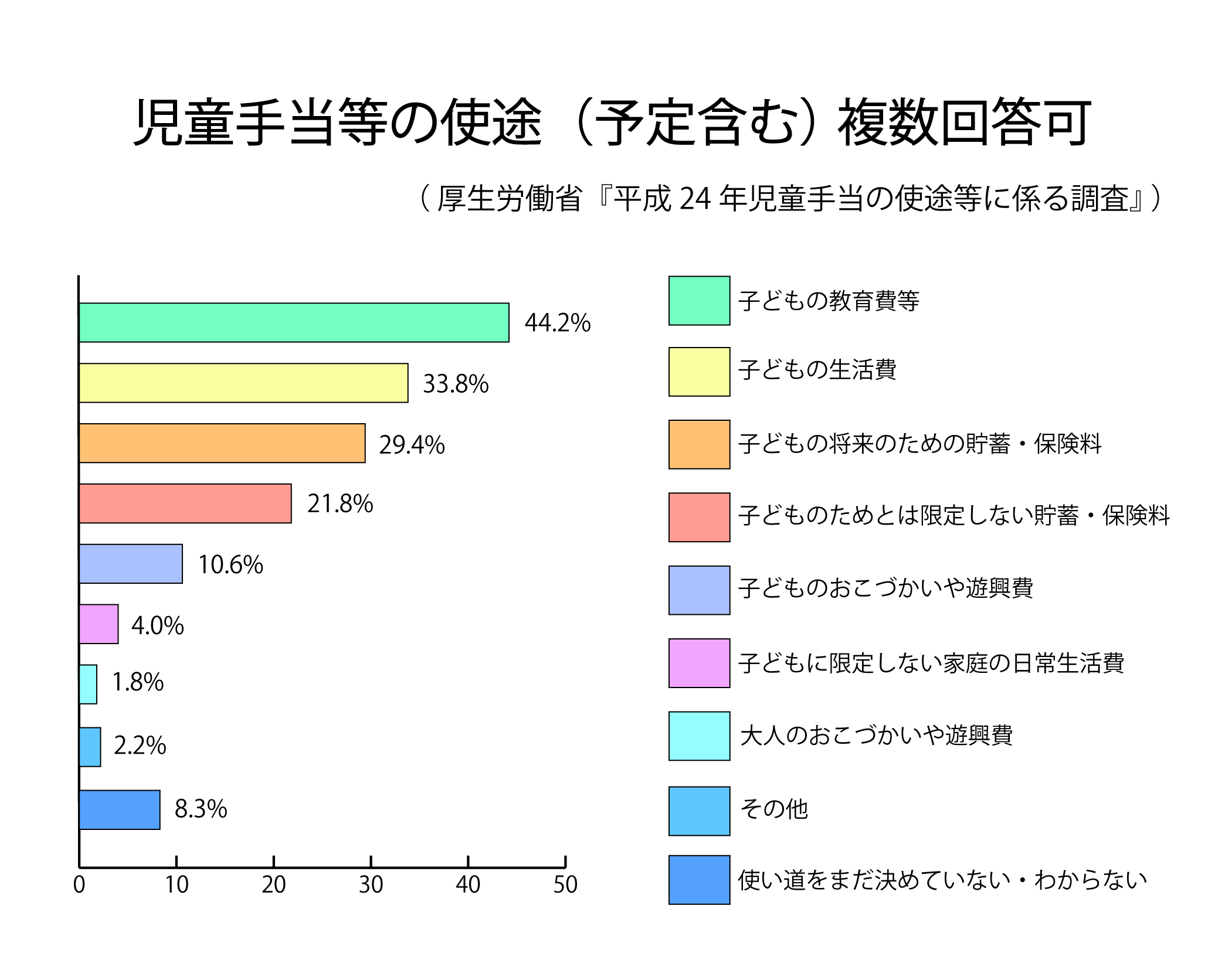

● 厚生労働省の調査データ

少し古いデータですが、平成24年に厚生労働省が行った『児童手当の使途等に係る調査』によると、下記のグラフのような結果になっています。

↑ 画像をクリックすると、拡大画像を表示できます。

やはり、子どものために支給される児童手当なので、こどもの教育費等(44.2%)や子どもの生活費(33.8%)、子どもの将来のための貯蓄・保険料(29.4%)、子どものお小遣いや遊興費(10.6%)と、ほとんどの親御さんが子どものために児童手当を使おうと考えているようです。

● おすすめの使い方

個人的なおすすめは、子どもの将来のための貯金です。

年齢を重ねるにつれて、養育費はかかってきます。

一般的に、子どもが大きくなればなるほど、食費がかかり、中学・高校・大学と入学費用や授業料も高くなります。また、大きくなるにつれて、欲しいものの金額も高くなってきます。

意識しないで貯金をしないでいると、なんだかんだかかってくる毎月の生活費などで児童手当が消えていってしまうというご家庭も少なくないのではないでしょうか。

児童手当の総支給額は、満額で受け取れた場合、200万円を超えます。

生活に余裕はなくても、貯蓄に回せるという方はぜひ貯蓄に回した方が、いつの間にかお金が貯まっていて、もしもの時、お子さんのことでお金が必要になった場合の安心材料を増やせるのではないでしょうか。今までの分は使ってしまっていた、という方も、今月分から貯めておけば、まとまったお金を作っておけるのではないでしょうか。

■参考資料

内閣府 『児童手当制度のご案内』(参照:2021-10-03)

厚生労働省 『児童手当制度のご案内』(参照:2021-10-03)

大田区 『児童手当・特例給付(電子申請・郵送申請が可能です)』(参照:2021-10-03)

練馬区 『児童手当』(参照:2021-10-03)

札幌市 『児童手当』(参照:2021-10-03)

大阪市 『児童手当』(参照:2021-10-03)

名古屋市 『児童手当について』(参照:2021-10-03)

福岡市 『児童手当について』(参照:2021-10-03)

さくら市 『児童手当受給者が公務員になったときや公務員でなくなったときは手続きが必要です』(参照:2021-10-03)

厚生労働省 『平成24年児童手当の使途等に係る調査』(参照:2021-10-03)

コメント